Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) (+кейс и упражнения)

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attentiondeficithyperactivitydisorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.

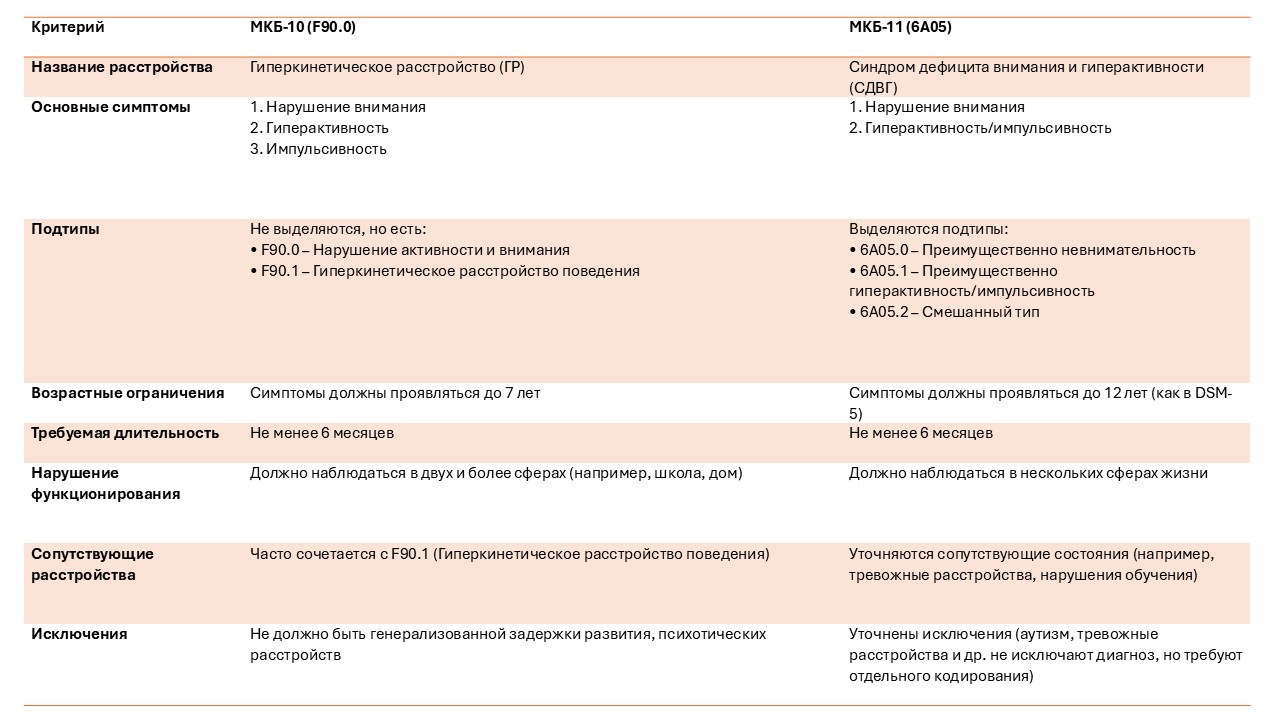

Но на данный момент термин уже изжил свое значение, правильнее было бы назвать это расстройство «Расстройство дефицита внимания с гиперактивностью (РДВГ)». Но пока принятие МКБ 11 в Российской Федерации заморожено, мы не можем опираться на перевод более актуальной классификации «Attention deficit hyperactivity disorder». В чем же отличие?

В современной классификации нет слова «синдром». В чем отличие между «синдром» и «расстройство»? Синдромом традиционно обозначается комплекс симптомов, который может входить в разные болезни. «Расстройство» предполагает отдельную диагностическую единицу (аналог слова «болезнь» в соматической медицине). Получается, что термином СДВГ мы «принижаем» нарушения, которые в принципе тяжело диагностировать. Но, как ни крути, пока что отечественная медицина обозначает это расстройство как «синдром», даже в новом МКБ.

Ключевые изменения в МКБ-11:

- Название – переход от "гиперкинетического расстройства" к "СДВГ", что ближе к DSM-5.

- Подтипы – как в DSM-5 (невнимательный, гиперактивный, смешанный).

- Возрастной критерий – расширен до 12 лет (в МКБ-10 – до 7 лет).

- Более гибкие критерии коморбидности – СДВГ может диагностироваться вместе с аутизмом и другими расстройствами.

Бытует мнение, что СДВГ страдают только дети, но это абсолютная не правда. Согласно современным исследованиям, около 2,5–5% взрослого населения страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Однако оценки варьируются в зависимости от диагностических критериев и методов исследования.

Помимо этого, существует лингвистическая подоплека, которая под «дефицитом внимания» подразумевает тот факт, что ребенку уделяют мало внимания, и у него начинает развиваться расстройство. Давайте разбираться:

1. Синдром – это совокупность симптомов, которые встречаются вместе и характеризуют определенное расстройство.

2. Дефицит внимания – неспособность устойчиво концентрироваться, повышенная отвлекаемость, трудности с организацией и выполнением задач.

3. Гиперактивность – чрезмерная двигательная активность, беспокойство, невозможность сидеть спокойно.

Ключевые особенности:

🔹 Не связано с ленью или плохим воспитанием – это особенность работы мозга.

🔹 Часто сохраняется во взрослом возрасте, хотя гиперактивность может уменьшиться.

🔹 Лечится с помощью терапии, медикаментов и коррекции образа жизни.

I. Основные симптомы по DSM-5 (англ. Diagnosticand Statistical Manualofmentaldisorders, fifthedition — Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го издания) и МКБ-11

1. Невнимательность (минимум 6 симптомов у детей, 5 – у взрослых)

- Трудности с концентрацией – легко отвлекается, «витает в облаках».

- Небрежные ошибки – пропускает детали в учебе/работе.

- Проблемы со слуховым вниманием – кажется, что не слушает, когда к нему обращаются.

- Не завершает задачи – начинает много дел, но не доводит до конца.

- Плохая организация – хаос в делах, забывчивость (опаздывает, теряет вещи).

- Избегает задач, требующих усидчивости (домашние задания, отчеты).

- Часто теряет вещи (ключи, телефон, документы).

- Рассеянность – забывает ежедневные дела (прием лекарств, оплата счетов).

2. Гиперактивность (у детей – 6+ симптомов, у взрослых – 5+)

- Беспокойные движения – ерзает, стучит ногами, крутит в руках предметы.

- Не может сидеть на месте – встает с места в классе/на совещании.

- Чрезмерная беготня/шум (у детей) или внутреннее беспокойство (у взрослых).

- Болтливость – говорит слишком много и быстро.

- Постоянно «на взводе» – как будто «заведенный моторчик».

3. Импульсивность

- Выкрикивает ответы, не дослушав вопрос.

- Не может ждать своей очереди (в очереди, в разговоре).

- Прерывает других, вмешивается в чужие разговоры/игры.

- Спонтанные решения – импульсивные траты, смена работы, рискованное вождение.

II. Особенности у взрослых

С возрастом гиперактивность может уменьшиться, но остаются:

- Прокрастинация – хронические задержки дел.

- Эмоциональная лабильность – вспыльчивость, резкие перепады настроения.

- Проблемы с тайм-менеджментом – хронические опоздания.

- Трудности в отношениях – из-за забывчивости или импульсивности.

III. Подтипы СДВГ (по DSM-5)

- С преобладанием невнимательности – «мечтатели», без гиперактивности.

- С преобладанием гиперактивности/импульсивности – чаще у детей.

- Смешанный тип – сочетание обоих видов симптомов.

IV. Когда обращаться к специалисту?

Если симптомы:

- Длятся более 6 месяцев,

- Проявляются в разных сферах (работа, дом, учеба),

- Существенно мешают жизни.

Важно: СДВГ часто сопровождается тревожностью, депрессией и нарушениями сна, поэтому нужна комплексная диагностика.

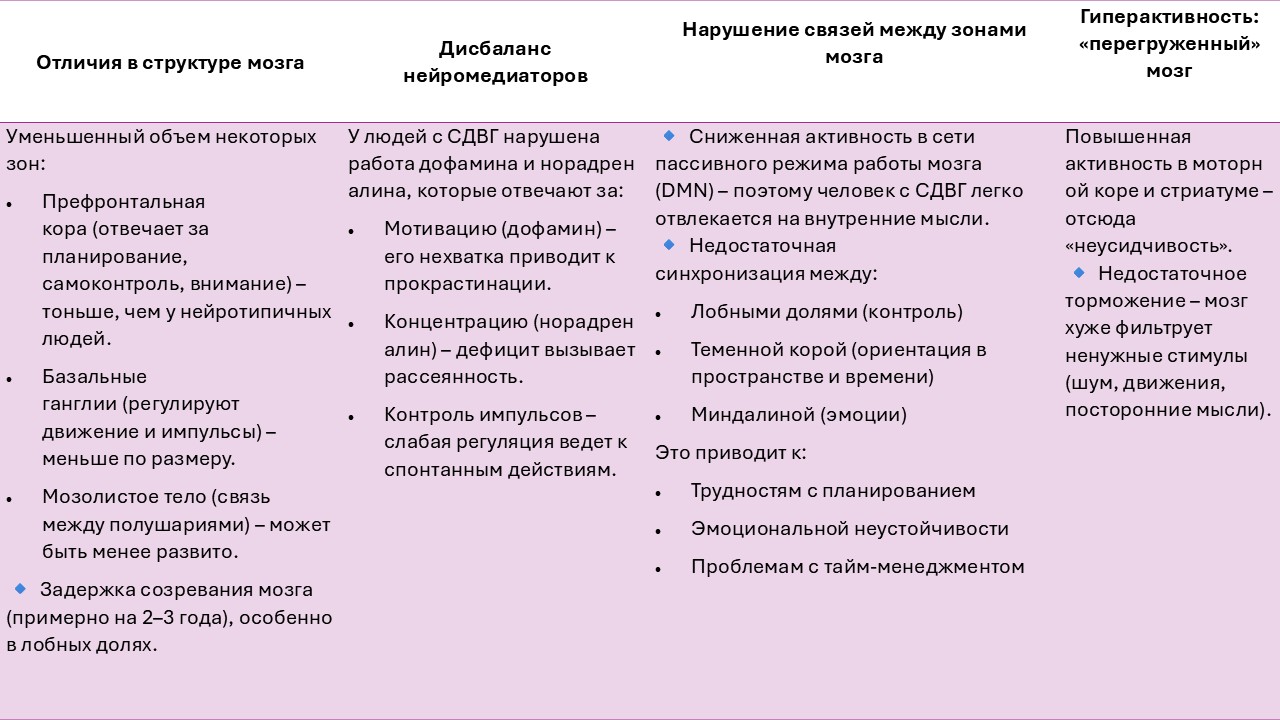

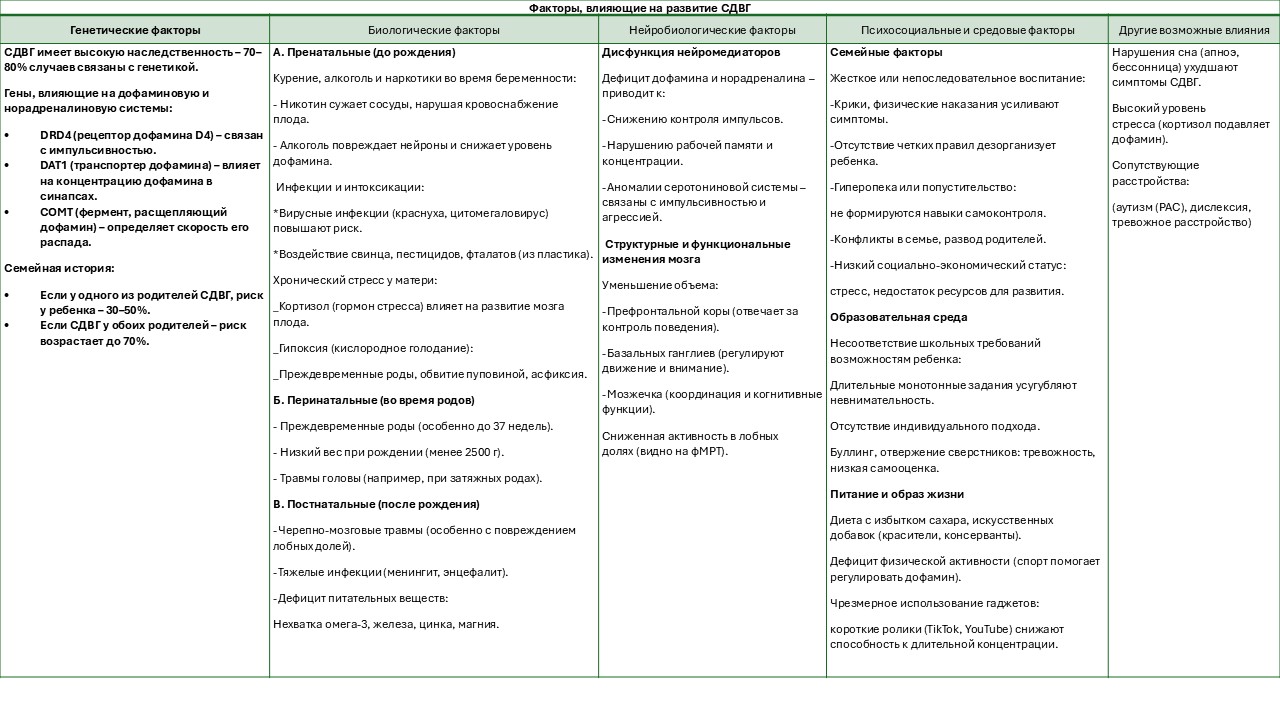

Мозг людей с СДВГ имеет структурные, функциональные и химические отличия, которые влияют на внимание, контроль импульсов и регуляцию активностиВыделяют несколько этапов развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ):

Детский возраст (до 12 лет). Симптомы начинаются в раннем детстве. Недостаток внимания, гиперактивность и импульсивность могут быть заметны в детском саду и школе. Дети часто испытывают проблемы с обучением и социальной адаптацией. 1

Подростковый возраст (13–17 лет). Симптомы СДВГ становятся более выраженными из-за увеличения требований школы, социального давления и изменений внутри организма. Подростки испытывают проблемы с выполнением задач и отношениями со сверстниками. 1

Взрослый возраст (18+ лет). СДВГ может оставаться с человеком и во взрослом возрасте. Однако симптомы меняются и проявляются по-разному. Взрослые с СДВГ могут испытывать сложности в работе, в отношениях и в организации жизни. 1

Анализ возрастной динамики СДВГ показал два всплеска проявления синдрома:

В 5–10 лет — период подготовки к школе и начало обучения. 2

В 12–15 лет — период полового созревания. Гормональный всплеск отражается на особенностях поведения и отношении к учёбе.

СДВГ не может появиться во взрослом возрасте «с нуля» – это нейроразвивающееся расстройство, которое начинается в детстве. Однако возможны два сценария, когда симптомы становятся заметными у взрослых:

1. Поздняя диагностика детского СДВГ

Чаще всего «внезапное» обнаружение СДВГ у взрослых – это последствия невыявленного расстройства в детстве.

- Почему не заметили раньше?

Легкая форма – симптомы были, но не мешали учебе (например, высокий интеллект компенсировал проблемы).

Гиперактивность уменьшилась – остались невнимательность и импульсивность, но их списывали на лень или характер.

Окружение не придавало значения – в школе не было жестких требований, или родители тоже имели СДВГ и считали такое поведение нормой.

- Что провоцирует диагностику во взрослом возрасте?

Повышенные нагрузки (работа, семья) – требуют самоорганизации, которой нет.

Кризисы (развод, увольнение) – обнажают проблемы с контролем эмоций.

Диагноз у ребенка – родители узнают симптомы у себя.

2. Приобретенные состояния, похожие на СДВГ

Некоторые заболевания и травмы могут вызывать симптомы, напоминающие СДВГ, но это не истинный СДВГ, а вторичные нарушения:

- Черепно-мозговые травмы (особенно с повреждением лобных долей).

- Гормональные нарушения (гипотиреоз, дисбаланс кортизола).

- Психические расстройства:

Тревожное расстройство (снижает концентрацию).

Депрессия (апатия, проблемы с мотивацией).

Биполярное расстройство (импульсивность в маниакальной фазе).

- Последствия зависимости (алкоголь, наркотики).

- Дефицит витаминов (B12, D, железо).

Такие случаи требуют дифференциальной диагностики у врача.

Как отличить «настоящий» СДВГ у взрослого?

По критериям DSM-5, для диагноза необходимо:

- Наличие симптомов до 12 лет (даже если они не мешали жизни).

- Сохранение минимум 5 признаков из двух групп:

Невнимательность (прокрастинация, рассеянность, проблемы с организацией).

Гиперактивность/импульсивность (внутреннее беспокойство, перебивание других, рискованное поведение).

- Нарушения в двух и более сферах (работа, отношения, быт).

Важно: если симптомы появились после 18 лет – это не СДВГ, а другое состояние!

СДВГ не является однородным расстройством — его проявления могут значительно различаться. В современной классификации выделяют три основных типа (вида) СДВГ, основанных на преобладающих симптомах.

1. СДВГ с преобладанием невнимательности (ранее — ADD)

Основные черты:

- Трудности с концентрацией (быстро отвлекается, «витает в облаках»).

- Проблемы с организацией (хаос в делах, забывчивость).

- Избегание задач, требующих умственных усилий (например, чтение длинных текстов).

- Частые потери вещей (ключи, телефон, документы).

- Сложности с выполнением инструкций (пропускает детали, не завершает дела).

Особенности:

- Гиперактивность отсутствует или слабо выражена.

- Чаще встречается у девочек и взрослых.

- Может ошибочно приниматься за лень, апатию или низкий интеллект.

Пример:

Ребенок тихий, но постоянно «отключается» на уроках, не слышит обращенную речь,

делает ошибки по невнимательности.

2. СДВГ с преобладанием гиперактивности и импульсивности

Основные черты:

- Чрезмерная подвижность (бегает, прыгает, даже когда это неуместно).

- Импульсивность (перебивает, выкрикивает ответы, не может ждать).

- Беспокойство (ерзает на стуле, стучит пальцами).

- Склонность к рискованным поступкам (например, выбегает на дорогу, не думая).

- Эмоциональная вспыльчивость (резкие реакции на запреты).

Особенности:

- Симптомы явные, поэтому диагностируются раньше.

- Чаще встречается у мальчиков.

- В школе таких детей часто называют «неуправляемыми».

Пример:

Ребенок не может усидеть на уроке, вскакивает с места, хватает чужие вещи без

спроса, действует необдуманно.

3. Смешанный тип СДВГ (наиболее распространенный)

Основные черты:

- Сочетание симптомов невнимательности и гиперактивности/импульсивности.

- Периодическое преобладание то одного, то другого компонента.

Особенности:

- Наиболее тяжелый вариант, так как включает все возможные трудности.

- Чаще приводит к проблемам в учебе, поведении и социализации.

Пример:

Ребенок не может сосредоточиться на задании (невнимательность), а через минуту

уже бегает по классу (гиперактивность) и кричит, не дослушав вопрос

(импульсивность).

Дополнительные подтипы и уточнения

А. СДВГ с задержкой когнитивного темпа (Sluggish Cognitive Tempo, SCT)

(Неофициальный подтип, обсуждается в научной среде)

- Медлительность, «заторможенность».

- Частые «провалы» в мыслях, «зависание».

- Сонливость днем, низкая энергичность.

- Отличается от классического СДВГ – меньше импульсивности, больше пассивности.

Б. СДВГ с эмоциональной дисрегуляцией

- Яркие эмоциональные всплески (гнев, плач, смех без причины).

- Трудности с самоуспокоением.

- Часто сочетается с тревожностью или депрессией.

Как тип СДВГ меняется с возрастом?

- У детей чаще встречается гиперактивный или смешанный тип.

- У подростков гиперактивность может снижаться, остается импульсивность и невнимательность.

- У взрослых чаще диагностируется невнимательный тип (гиперактивность превращается во «внутреннее беспокойство»).

От понимания, какой тип СДВГ имеет человек, зависит стратегия помощи:

- Невнимательный тип – нужны структурирование задач, внешние напоминания, методы улучшения концентрации.

- Гиперактивный/импульсивный тип – требуется физическая активность, поведенческая терапия, обучение самоконтролю.

- Смешанный тип – комплексный подход (медикаменты + психотерапия + коррекция образа жизни).

Существует исследование, где доказывается факт сокращенной продолжительности жизни у людей с СДВГ.

Сопоставительное когортное исследование с использованием проспективно собранных данных о первичной медико-санитарной помощи (792 врачебные практики, 9 561 450 человек, участвовавших в исследовании в период с 2000 по 2019 год). Мы выявили 30 039 человек в возрасте 18 лет и старше с диагностированным СДВГ, а также группу сравнения из 300 390 участников, подобранных (1:10) по возрасту, полу и врачебной практике. Мы использовали регрессию Пуассона для оценки уровня смертности в зависимости от возраста и таблицы смертности для оценки ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте 18 лет и старше с диагностированным СДВГ.

Результаты

Примерно у 0,32% взрослых в этой когорте был диагностирован СДВГ, то есть примерно у 1 из 9 взрослых с СДВГ. У взрослых с диагностированным СДВГ чаще, чем в контрольной группе, выявлялись распространённые физические и психические заболевания. Очевидное снижение ожидаемой продолжительности жизни у взрослых с диагностированным СДВГ по сравнению с населением в целом составило 6,78 лет (95% ДИ: от 4,50 до 9,11) для мужчин и 8,64 лет (95% ДИ: от 6,55 до 10,91) для женщин.

Выводы

Взрослые с диагностированным СДВГ живут короче, чем следовало бы. Мы считаем, что это, вероятно, вызвано поддающимися модификации факторами риска и неудовлетворенными потребностями в поддержке и лечении как при СДВГ, так и при сопутствующих состояниях психического и физического здоровья. Это исследование включало данные от взрослых с диагностированным СДВГ; результаты могут не распространяться на всю популяцию взрослых с СДВГ, подавляющее большинство из которых не диагностированы.

Данное исследование не говорит о том, что каждый человек с расстройством умрет раньше, но если вы подозреваете или знаете о своем диагнозе- ваша обязанность снизить риски.

Лечение СДВГ

Комплексное лечение СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности) с сочетанием психиатрии (медикаментозной терапии) и психотерапии считается наиболее эффективным подходом, особенно при умеренных и тяжелых формах. Такой метод позволяет:

- Уменьшить основные симптомы (невнимательность, гиперактивность, импульсивность).

- Скорректировать сопутствующие расстройства (тревожность, депрессию, низкую самооценку).

- Научить навыкам саморегуляции и адаптации в социуме.

1. Медикаментозная терапия (психиатрический подход)

Назначается психиатром после диагностики. Включает:

Стимуляторы (первая линия лечения)

- Метилфенидат (Риталин, Концерта, Медкинет) – улучшает концентрацию, снижает импульсивность.

- Амфетамины (Аддералл, Декседрин) – действуют дольше, но могут вызывать больше побочек.

Нестимуляторы (альтернатива при непереносимости)

- Атомоксетин (Страттера) – подходит при тревожности, действует постепенно.

- Гуанфацин (Интунив) – снижает гиперактивность и агрессию у детей.

Дополнительные препараты

- Антидепрессанты (при депрессии/тревоге): бупропион, СИОЗС.

- Ноотропы (в России иногда назначают, но доказательная база слабая).

Важно: Лекарства подбираются индивидуально, с коррекцией дозы и мониторингом побочек.

2. Психотерапия (основные направления)

1. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)

Для взрослых и подростков:

- Работа с прокрастинацией (планирование, постановка целей).

- Контроль импульсивных реакций (методы "остановки-паузы").

- Коррекция негативных убеждений ("Я неудачник").

Для детей:

- Адаптированные техники + вовлечение родителей.

2. Бихевиоральная (поведенческая) терапия

- Для детей: система поощрений, четкие правила, структурирование времени.

- Для родителей: обучение методам управления поведением ребенка.

3. Семейная терапия

- Уменьшение конфликтов в семье.

- Помощь родителям в понимании особенностей СДВГ.

4. Тренировка социальных навыков (групповая терапия)

- Помогает при проблемах в общении.

3. Немедикаментозные методы

- Нейрофидбек (БОС-терапия) – тренировка концентрации через ЭЭГ (неоднозначная эффективность).

- Коррекция образа жизни:

- Регулярные физические нагрузки (снижают гиперактивность).

- Диета (ограничение сахара, кофеина; Омега-3 могут немного помогать).

- Режим сна (недосып усугубляет симптомы).

- Коучинг при СДВГ – помощь в организации повседневных задач.

4. Лечение сопутствующих расстройств

У 60-70% пациентов с СДВГ есть дополнительные проблемы:

- Тревожные расстройства → КПТ + антидепрессанты.

- Депрессия → комбинация стимуляторов и СИОЗС.

- Нарушения обучения → педагогическая коррекция.

Психотерапевтический кейс: девушка 23 года с СДВГ

1. Краткая история и симптоматика

Имя: Алена, 23 года, студентка (часто меняет вузы), работает фрилансером.

Жалобы:

- Трудности с концентрацией – не может дочитать книгу, бросает проекты на полпути.

- Прокрастинация – дедлайны постоянно сорваны, "залипает" в соцсетях.

- Импульсивность – спонтанные траты, резкие эмоциональные реакции.

- Эмоциональная нестабильность – вспышки раздражения, потом чувство вины.

- Низкая самооценка – "Я неудачница, все вокруг успевают, а я нет".

Сопутствующее:

- Тревожность (панические атаки перед экзаменами).

- Депрессивное состояние (апатия 2–3 месяца).

- В детстве были жалобы на гиперактивность, но диагноз не ставили.

2. Диагностика

- Клиническое интервью (выявлены критерии СДВГ по DSM-5).

- Тесты:

- ASRS-v1.1 (шкала для взрослых с СДВГ) – высокий балл.

- Опросник тревожного расстройства (GAD-7) – умеренный уровень.

- Исключены: биполярное расстройство, пограничное расстройство личности.

Диагноз: СДВГ комбинированного типа (с преобладанием невнимательности), тревожное расстройство.

3. Психотерапевтический подход

Основные методы: КПТ + схема-терапия + медикаментозная поддержка.

Этап 1. Стабилизация (1-3 месяца)

Цели:

- Снижение тревоги и самобичевания.

- Структурирование повседневной жизни.

Методы:

- КПТ-техники:

- "Разделение задачи на шаги" – например, не "написать диплом", а "найти 3 источника за 20 минут".

- Таймер Pomodoro (25 минут работы → 5 минут отдыха).

- Схема-терапия: работа с убеждением "Я должна быть идеальной" (режим "Требовательный критик").

- Дневник эмоций – отслеживание триггеров импульсивности.

Домашние задания:

- Фиксировать 3 "маленькие победы" в день (формирование позитивного фокуса).

Этап 2. Глубинная проработка (4-6 месяц)

Цели:

- Управление импульсивностью.

- Коррекция самооценки.

Методы:

- Техника "СТОП" для контроля импульсов:

С – Остановись.

Т – Дыши (3 глубоких вдоха).

О – Оцени варианты.

П – Прими решение.

- Работа с детскими травмами (например, школьные унижения из-за невнимательности).

- Ролевые игры – тренировка отказа ("Нет, я не куплю эту вещь сейчас").

Этап 3. Поддержка и профилактика (6+ месяцев)

Цели:

- Закрепление навыков.

- Профилактика рецидивов.

4. Медикаментозная поддержка (назначена психиатром)

Эффект через 2 месяца:

- Улучшилась концентрация (может работать 1-2 часа без отвлечений).

- Реже случаются "срывы" в импульсивных тратах.

5. Прогноз

- Оптимистичный при продолжении терапии:

- Через 6-12 месяцев – устойчивое улучшение качества жизни.

- Возможна отмена СИОЗС при снижении тревоги.

- Риски:

- Срывы при стрессе (сессия, конфликты).

- Необходимость периодической коррекции дозы препаратов.

Рекомендации:

- Поддерживающая терапия 1 раз в 2 недели после основного курса

6. Вывод

Этот случай показывает, что комбинация КПТ, медикаментов и работы с самооценкой дает лучший результат при СДВГ у взрослых. Ключевые моменты:

- Постепенное формирование навыков саморегуляции.

- Снижение перфекционизма ("Достаточно хорошо – уже отлично").

- Поддержка окружения (Алена начала рассказывать близким о своем диагнозе, что уменьшило конфликты).

КПТ упражнения , они направлены на ключевые проблемы: прокрастинацию, импульсивность, эмоциональную дисрегуляцию и дезорганизацию.

1. Упражнения против прокрастинации

a) «5-минутный старт»

- Суть: Договоритесь с собой работать только 5 минут над задачей.

- Почему работает: Преодолевает психологический барьер «это сложно/долго».

- Пример: «Пишу 5 минут курсовую → после могу остановиться». В 80% случаев мозг втягивается и продолжает.

b) «Разделение слона»

- Разбейте задачу на микрошаги (каждый должен занимать ≤15 мин).

- Запишите их на карточки и вытягивайте как лотерею.

- Пример для уборки:

Собрать носки с пола.

Протереть стол влажной салфеткой.

2. Контроль импульсивности

a) «Шкала 1-10»

- Перед спонтанным действием (покупка, резкий комментарий) спросите:

- «Насколько мне это нужно по шкале от 1 до 10?»

- «Что будет, если я подожду 24 часа?»

b) «Физический барьер»

- Создайте искусственную паузу:

- Для трат: Удалите карты из онлайн-кошелька, оставьте только наличные.

- Для соцсетей: Включите режим «черно-белого экрана» (снижает дофаминовый отклик).

3. Управление вниманием

a) «Якорная фраза»

- При потере фокуса повторяйте про себя короткий стимул:

- «Стоп. Вернись сюда» + глубокий вдох.

- Можно использовать физический «якорь» (например, резинку на запястье).

b) «Одноцветные часы»

- Купите часы с монохромным циферблатом (без цифр/делений).

- Смотрите на них, когда нужно сосредоточиться – это снижает визуальный шум.

4. Эмоциональная регуляция

a) «Бутылка с блёстками»

- Встряхните бутылку с блёстками в воде → наблюдайте, как они оседают.

- Аналог: При тревоге 3 минуты следите за секундной стрелкой часов.

b) «Колесо выбора»

- Нарисуйте круг, разделите на сектора с вариантами реакций на стресс:

- Позвонить другу.

- 10 приседаний.

- Записать мысли в «дневник ярости».

- Крутите колесо при эмоциональном всплеске.

5. Организация времени

a) «Обратный план»

Запишите 1 главное дело на день.

Распишите его с конца (от результата к первому шагу).

- Пример для отчёта:

- 17:00 – отправить.

- 16:30 – проверить ошибки.

- 15:00 – написать выводы.

b) «Временные блоки для „пожирателей времени“»

- Выделите строго 15 минут в день на:

- Соцсети.

- Бесцельный шопинг.

- Переключение между вкладками.

- Поставьте таймер – когда время вышло, физически вставайте из-за стола.

6. Работа с самооценкой

a) «Дневник успехов»

- Каждый вечер записывайте 3 конкретных действия, которые вы завершили (даже мелкие).

- Важно: Формулируйте через «Я сделала…», а не «Мне надо было…».

b) «Ретроспектива недели»

- В воскресенье анализируйте:

- Что сработало? (например, «5-минутный старт»).

- Что украло время? (триггеры: усталость, определённые люди).

Важные правила КПТ при СДВГ:

Внешние напоминалки – стикеры, будильники, голосовые сообщения себе.

Физическая активность перед работой – 5 минут прыжков или растяжки повышают концентрацию.

Не полагаться на силу воли – создавать систему, где «правильное» действие – самое лёгкое.

Эти упражнения стоит комбинировать – например, «5-минутный старт» + «якорная фраза» + «бутылка с блёстками» при стрессе.

Пример из практики:

Клиентка 25 лет использовала «колесо выбора» + «обратный план». Через 3 месяца:

- Время на выполнение задач сократилось на 40%.

- Импульсивные покупки – с 10 до 2-3 в месяц.

https://gospitalnaya.ru/blog/korrekcziya-deficzita-vnimaniya-i-giperaktivnosti-u-detej

Если Вам нужна помощь или психотерапия, свяжитесь со мной:

Клюшина Вероника Сергеевна

Психолог. Специалист по коррекции тревожно-фобических расстройств (КПТ)

Wa/Tg: 89160964797

57

57  0

0  95

95  339

339

Узнать подробнее

Узнать подробнее

Мои сообщения

Мои сообщения