Антидепрессанты: опасны или оправданны?

Регулярно клиенты приходят ко мне со словами: "Был у врача, назначили АД, но я не пью. Мне очень плохо (перечень физиологических жалоб, сигнализирующих об истощении нервной системы), помогите". В связи с этим я хочу поделиться с широкой публикой некоторыми фактами об известной группе препаратов, о которых узнала на блоке психиатрии при повышении квалификации в виду необходимости вести некоторых клиентов комплексно с фармакотерапией, по назначению врача.

Антидепрессанты, вопреки стереотипному представлению, названы так с некоторым искажением и используются в ШИРОКОМ спектре клинических ситуаций, часто комплексно с другими препаратами, и далеко не только в случае депрессии, но и при тревожном и обсессивно-компульсивном расстройстве, хронических болях, гастроэнтерологических проблемах, и т.д.

И даже в случае именно депрессии существуют разные алгоритмы применения антидепрессантов, учитывая возможность ИНДИВИДУАЛЬНОГО подбора препарата методом перебора под пациента, так как имеет значение фактор совпадения типа «закрученности» белковых молекул в препарате и в клетках мозга отдельно взятого человека.

Вот почему в НЕКОТОРЫХ случаях на поиск препарата с минимальным побочным и максимальным рабочим эффектом уходит время (а не потому что психиатры все сами идиоты и не умеют лечить).

Важно отметить, что в случаях тяжёлой формы депрессии в период привыкания может наблюдаться ВРЕМЕННОЕ обратимое ухудшение состояния, в котором риск суицидального поведения может возрастать, для купирования чего назначаются параллельно другие препараты и сообщают о необходимости обеспечить пациенту присутствие и особое внимание кого-то рядом.

Фармакологическая группа препаратов, к которым относятся антидепрессанты, по данным, которыми делились врачи на моём недавнем обучении (в т.ч. практикующий и участвующий в исследованиях современных препаратов психиатр, председатель Совета молодых учёных Российского общества психиатров Потанин Сергей Сергеевич) относится к группе САМЫХ лёгких и безопасных по токсичности, выигрывая в разы перед привычным нам Нурофеном.

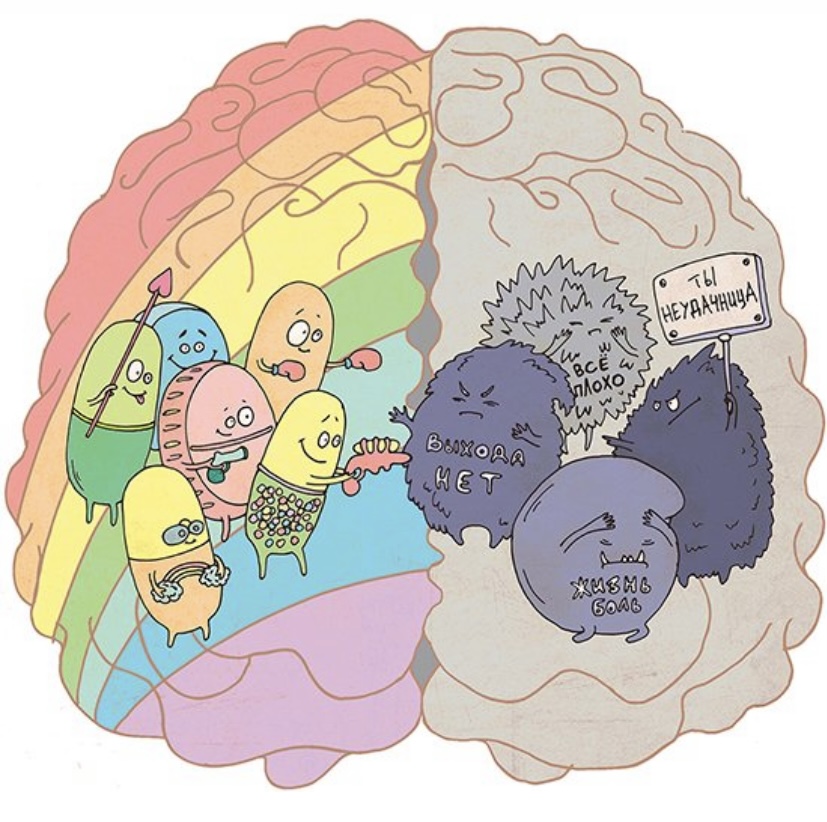

Ассоциация некоторых людей антидепрессантов с состоянием «овоща» и Галоперидолом (это вообще нейролептик) не имеет никакого отношения к реальности. И изменённое состояние личности скорее настигнет человека с клинической депрессией, если ничего не предпринимать.

Побочный эффект в первые 2-4 недели связан с реакцией организма на резкое увеличение серотонина там, где это необходимо, которая угасает со временем по принципу привыкания. Для более комфортного начала и завершения терапии применяется тетрация дозы (в среднем увеличение или уменьшение её на 1/4 или 1/8 шагом в неделю).

Из-за деликатного воздействия препарата на сверх-чувствительную систему организма, в которой для успешной терапии должны произойти существенные анатомические изменения, при депрессии курсы приёма препарата никогда не бывают короткими. Обычно это 3-6-12 месяцев, что позволяет закрепить результат и не допустить рецидива.

Поэтому адекватный момент отмены определяется по согласованию с врачом.

Очень важно при таких условиях выбрать специалиста, которому пациент сможет довериться и признать за ним ведущую роль.

ПРИВЫКАНИЕ, в отличие от антидепрессантов, вызывают транквилизаторы. И только если их употреблять очень долго. Поэтому их назначают более короткими курсами и с учётом целесообразности подбирают препарат опять же из большого спектра.

Иллюзия привыкания формируется вследствие непонимания причинно-следственных связей в механизме развития болезни и её терапии. Если истинные причины не 100% органические, но и психологические, характерологические, социальные, то без их параллельного разрешения после отмены препарата человеку спустя время снова станет плохо.

Не потому что препарат вызвал зависимость, а потому что часто депрессия - это только симптом нарушения системы отношений человека с миром. Убирать симптом можно бесконечно, важно работать и с причиной тоже.

Опасности сами по себе антидепрессанты не несут, они даже не привносят в организм сам по себе тот же серотонин, а только балансируют концентрацию наших природных нейромедиаторов в мозге, которыми выступают моноамины: серотонин (препараты группы СИОЗС) или + норадреналин (СИОЗСН) или + дофамин (Трициклические антидепрессанты).

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН)могут провоцировать учащение сердцебиения, повышение давления, при дискомфорте у людей с проблемами сердечно сосудистой системы отменяются, заменяются.

Антидепрессанты не способны внести какие-либо изменения в вашу личность. И искусственно счастливыми вас не сделают, а то и этого некоторые боятся. Антидепрессанты не воздействуют на эндорфины.

Они вернут вашу нервную систему к здоровому нормальному состоянию продуктивности и устойчивости, которые вы снова сможете использовать с учётом своих личностных особенностей.

Именно поэтому антидепрессанты зачастую используют комбинированно с когнитивно-поведенческой психотерапией. Она сама по себе не всегда способна восстановить био-химию мозга, особенно если речь идёт о наследуемой эндогенной форме депрессии, когда нет связи с обстоятельствами жизни пациента (тогда КПТ может выполнять поддерживающую функцию).

Однако, пока пациент опирается в своём восстановлении на костыль фармпрепаратов, психотерапия помогает ему скорректировать свой образ жизни и мышления, а также овладеть новыми, эффективными навыками реагирования в типичных ситуациях. Препараты восстанавливают для этого субстрат, почву и повышают пластичность мозга для выстраивания новых связей.

Это необходимо для профилактики и купирования риска, что клиент снова по тем же тропам выборов и решений приведёт себя в то же самое физиологическое состояние. Работать надо не только с симптомом, но и с причиной проблемы.

Почему это так важно?

Наши нейромедиаторы непосредственно осуществляют функцию передачи импульса по «проводам», состоящим из цепочек нервных клеток.

Как именно?

Круговорот этих веществ в месте контакта нервных клеток осуществляется с помощью специальных механизмов. Они призваны поддерживать оптимальное количество рабочих молекул так, чтобы лишние не задерживались и не болтались без дела, а возвращались обратно в депо или разрушались.

Балансировка необходима, когда концентрации их в месте контакта нервных клеток снижена. Ресурсов запустить оптимальный сигнал и выстроить новую эффективную связь в мозге просто недостаточно.

В силу причин, вызывающих депрессию, количество нужных молекул для передачи сигнала (а речь о сотнях тысяч только для 1 импульса!) уменьшается и истощается, так как на их своевременное восстановление у организма хронически не хватало ни времени, ни ресурсов. Зато тратили и утилизировали, например, на максимуме и долго. Получите - распишитесь.

А ведь серотонин выполняет в нервной ткани множество функций (кроме обеспечения нас ощущением счастья - это как раз иллюзия), и его оптимальная концентрация (!) балансирует взаимодействие разных отделов головного мозга и производимых ими процессов.

Например, взаимодействие амигдалы, гиппокампа и лобных долей, нарушение которого и приводит к искажению восприятия себя, своего будущего и отношений с миром в сторону «пессимизма».

Так возникает депрессивная триада по Беку: угасание эмоциональной сферы, ограничение способности выполнять мыслительные операции и угнетение двигательной активности.

Современная медицина, что не может не радовать, переориентируется на лечение не симптома (иногда это даже лишнее), а человека как большой и сложной системы в целом, поэтому заниматься самолечением в данном случае будет неэффективно и даже опасно.

Не потому что неактуальные антидепрессанты навредят (они скорее не окажут никакого существенного эффекта в таком случае), а в худшем случае будет потеряно время на купирование истинного очага проблемы.

284

284  0

0  524

524  969

969

Узнать подробнее

Узнать подробнее

Мои сообщения

Мои сообщения